#272 物質循環の指標分析

前回の投稿では、2000年から2010年までの山梨県におけるマテリアルフローの時系列分析を行いました。今回の投稿では、物質流動に伴う経済活動、エネルギー消費、環境負荷などの関係について分析を行っていきます。

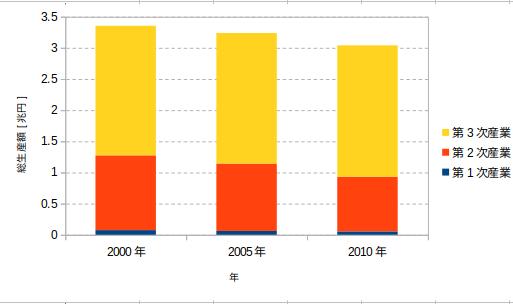

産業別総生産の推移

図272−1は、産業別総生産の推移を示したものになります。山梨県の総生産額は2000年の3.3兆円から、2010年に3.0兆円まで減少したことがわかります。産業別に見ると、第1次産業、第2次産業の総生産額は減少した一方で、第3次産業は増加し、産業全体に占める割合も6割から7割に増加しています。

図272−1 産業別総生産額の推移

最終エネルギー消費量・CO2排出量

次に最終エネルギー消費量について分析を加えてようと思っていたのですが、算出の根拠となる都道府県別エネルギー消費統計|資源エネルギー庁からダウンロードできるExcelファイルには、2005年度以降のデータが記載されている一方で、1990年度から2004年度までのデータが記載されていません。

加えて、上記サイトには、

平成30年度(2018年度)の都道府県別エネルギー消費統計で、平成2年度(1990年度)まで遡って改訂していますので、ご注意ください。

との記載があります。つまり、改訂後の2000年度の最終エネルギー消費量を把握することが現時点でできないので、最終エネルギー消費量についてはひとまずスキップすることにします。

同様に、CO2排出量についても上記サイトのデータを参照することになるので、こちらもスキップすることにします。

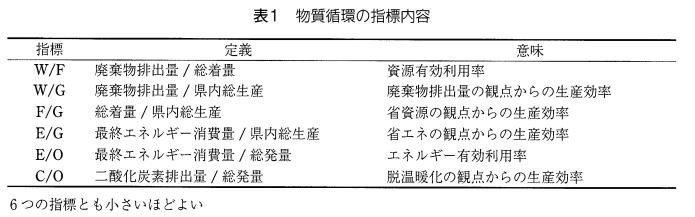

物質循環の指標

表272−1に島崎(2008)が提唱する物質循環の指標を引用します。これら6つの指標は値が小さいほどよいといえます。

表272−1 物質循環の指標内容(島崎(2008)から引用)

今回の投稿では、最終エネルギー消費量および二酸化炭素排出量については、上述の理由からデータを取得できなかったので、下記3つの指標について結果を示していきます。

- W/F(廃棄物排出量と総着量の比)

- W/G(廃棄物排出量と県内総生産の比)

- F/G(総着量と県内総生産の比)

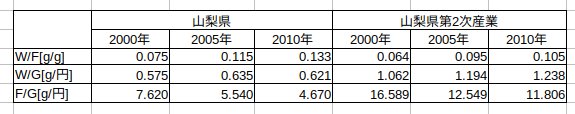

表272−2に物質循環の指標結果を示します。

表272−2 物質循環の指標結果

はじめに、山梨県全体では、W/F(廃棄物排出量と総着量の比)およびW/G(廃棄物排出量と県内総生産の比)が増加傾向にあり、F/G(総着量と県内総生産の比)は減少傾向にあります。したがって、総着量に対する廃棄物排出削減や廃棄物排出量の観点からの生産効率は悪化しているが、少資源の観点からの生産効率は向上していることがわかります。

次に、第2次産業の結果と比較した場合、W/Fは数値のオーダーが同じですが、W/GとF/Gは第2次産業の方が2倍程度大きくなっています。図272−1の産業別総生産の割合から第1次産業の影響が少ないことを考慮すると、第2次産業は第3次産業に比べて、総着量に対する総生産額の効率が劣るといえます。このことについては、島崎(2008)の結果と一致しています。

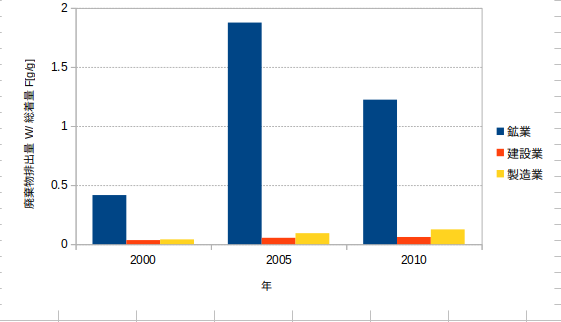

図272−2に第2次産業業種別のW/Fの時系列変化を示します。鉱業のW/Fの指標は、2000年の0.415から2005年に1.876へ大きく増加し、2005年の第2次産業全体の動向に影響していることがわかります。鉱業のW/Fの指標は、2010年には1.223と減少しますが、建設業と製造業のW/Fの指標が2000年の0.034と0.040から、2010年に0.061と0.125と増加しています。2010年の第2次産業全体のW/Fは0.105で、2005年から微増となっていますが、その要因は、建設業と製造業であるといえます。

図272−2 第2次産業業種別のW/Fの時系列変化